福建简称闽,位于我国东南沿海,东邻台湾海峡,北连浙江省,南接广东省,与台湾隔海相望,西部与江西省毗邻。地处东经115°50′—120°43′,北纬23°33′—28°19′。

福建素有“东南山国”之称,境内山岭耸立,丘陵起伏,河谷盆地相间排列。地形以山地丘岭为主,地势西北高、东南底,山脉呈东北—西南走向。西部是长500米的武夷山、杉岭等山脉,其中有本省 海拔最高山峰—黄岗山,海拔2 158米;中部为鹫峰山、戴云山、和博平岭等山脉;东部则是低矮丘陵和沿海平原。本省海岸线曲折,岛屿众多,受地形影响,河流呈网状水系。 由于陆地下沉和海水冲刷,沿海入口处多呈三角湾,形成众多的天然良港,主要有厦门港、泉州港、秀屿港、马尾港以及三都港等。沿海有大小岛屿千余个,以金门岛、东山岛、海坛岛和厦门岛为主。主要河流为九龙江、闽江、晋江以及汀江等。

福建省属亚热带湿润季风气候,温暖湿润,阳光充足,雨量丰富,雨热同期,7-9月多台风,年平均气温17℃-22℃,年平均降水量1 400-2 000毫米。

福建省,有汉、畲、回、满、高山等49个民族构成。 由于本地与台湾地理相近,语言相通,血缘相亲,居住在福建境内的台湾籍同胞人在全国居第一位。全省通用汉语,各地还有福州话、莆仙话、闽南话、客家话等多种方言。全省2006年年末常住总人口3558万人,净增人口23万人。出生人口42.56万人,出生率12.00‰;死亡人口20.39万人,死亡率5.75‰;自然增长率6.25‰。

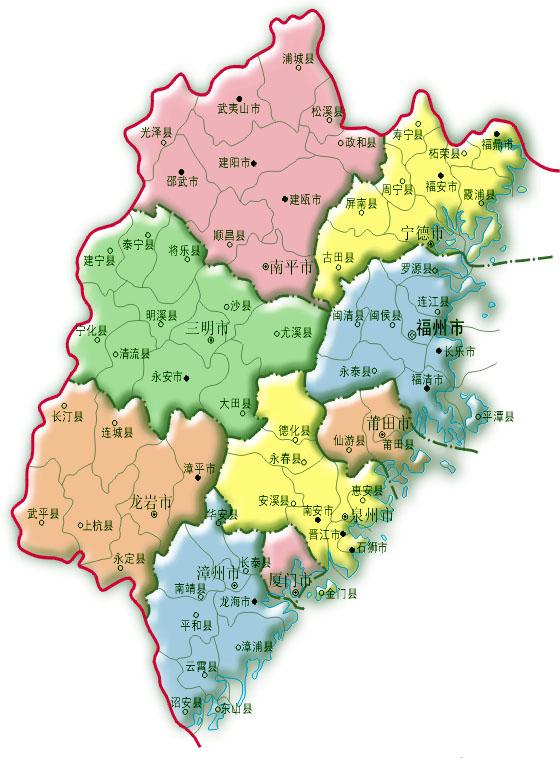

福建省面积12万多平方千米,现辖9个地级市、27个市辖区、14个县级市、45个县,共包括623个镇、354个乡(18个民族乡)、129个街道办事处,省会是福州。

福建省政区图

福建有着悠久的历史,东周战国时为东越地。秦统一设郡,三国时吴置建安郡,唐属江南东道西南部,起境界大致与今西、南部省界相同。五代十国闽地界与今省界相似,宋置福建路, 南宋时期,福建路设一府、五州、二军,共分八路,故福建有“八闽”之称。宋朝末年,升福州为福安府,定为行都。元初,在福建境内同时设福建、泉州、隆兴三行中书省。至元末改为福建行中书省。明洪武二年,依元制,设“福建行中书省”,改后为“福建承宣布政使司”。明朝末年,改福建为福京,福州为天兴府。清为福建省,沿用至今。

福建自古以来名人颇多,主要有李纲、李贽、郑成功、严复、林则徐、林觉民、方声洞、陈嘉庚等。

1926年本省开始了党的组织活动,先后建立了以福州为中心的闽北、闽中党组织和以厦门为中心的闽南、闽西党组织。至1928年,平和、龙岩、永定、崇安等地相继爆发了党领导的农民武装起义,福建革命斗争从此走上了武装斗争和创建农村革命根据地的道路。第二次国内革命战争时期毛泽东主席和朱德同志率领中国工农红军第四军于1929年春入闽。在闽西地方党组织和邓子恢、张鼎丞等同志领导的地方武装配合下,发动土地革命、扩大工农武装,创建了闽西革命根据地。同年,红四军在上杭县古田,召开了著名的“古天会议”。1932年3月,在闽西成立了福建省工农民主政府。继民西革命根据地之后又先后建立了闽南、闽北、闽东、闽中革命根据地与靖和浦等红色区域,红区遍及六十多个县境。

在中国共产党的影响和全国抗日救亡运动高涨的形式下,1933年11月,国民党十九路军将领蔡廷锴等联合国民党部分左派势力,发动了福建事变,在福建成立了“中华共和国人民革命政府”,并与红军订立了抗日反蒋的协定。1949年8月下旬,中国人民解放军解放了省会—福州,接着解放了厦门和其他地区。1950年解放了东山岛。从此,福建除金门岛和若干小岛外,均告解放。

福建背山面海,气候温和,雨水充沛,为全面发展农、林、牧、渔提供了有利条件。其境内耕地较少,30%分布在沿海平原,其余均分布在山区丘陵地带。粮食作物以水稻和薯类为主,其他粮食作物较少,经济作物主要是甘蔗、麻类与花生等,另外茶的品种繁多,主要集中在东北和东南部。 耕作制一般为一年一熟,闽年和闽东多为一年二熟或一年三熟。水果主要有龙眼、荔枝、柑桔、香蕉、菠萝、枇杷等亚热带六大名果。茶叶种类繁多,质量优良,尤以乌龙茶、茉莉花茶、铁观音、大红袍闻名于世。

初步核算,2006年全省实现生产总值7501.63亿元,按可比价格计算,比上年增长13.4%。其中,第一产业增加值885.23亿元,增长2.5%;第二产业增加值3736.08亿元,增长17.0%;第三产业增加值2880.32亿元,增长12.6%。人均地区生产总值21152元,比上年增长12.7%。

产业结构继续调整。第一产业有所调减,第二产业继续保持增势,第三产业发展稳定。三次产业比例由上年的12.8:48.7:38.5调整为11.8:49.8:38.4。

全省农林牧渔业完成总产值1473.41亿元,比上年增长3.0%,增幅比上年回落1.7个百分点。

全省工业增加值3306.09亿元,比上年增长16.9%,其中规模以上工业增加值2745.58亿元,增长20.4%。产品销售率96.92%,比上年下降0.58个百分点。

全社会建筑业实现增加值429.99亿元,比上年增长17.4%。资质等级以上的总承包和专业承包建筑企业完成建筑业总产值1158.22亿元,增长32.5%;房屋建筑施工面积13712.43万平方米,增长33.5%;房屋建筑竣工面积4682.80万平方米,增长11.7%;实现利润25.34亿元,增长30.1%;税金总额40.91亿元,增长30.2%。

全省进出口总额626.63亿美元,比上年增长15.2%。其中,出口412.65亿美元,增长18.4%;进口213.98亿美元,增长9.3%(见表7)。进出口相抵,顺差198.67亿美元,比上年增加45.94亿美元。

交通运输,海、陆并重,空运为辅。主要的铁路干线有:鹰夏、漳龙、来福等。公路交通方便,福州、厦门、泉州、漳州、永安、南平、龙岩、建阳等成为本省的交通枢纽。内河航运以闽江为主要航线,沿海航运以厦门港、马尾港、湄州港、泉州港、东山港等为主要的港口。航空以福州和厦门为中心,有通往国内数十个城市及马尼拉的航线。

2006年,全省交通运输、仓储和邮政业实现增加值521.29亿元,比上年增长10.6%。

各种运输方式完成货物运输周转量1890.90亿吨公里,比上年增长19.9%。其中,铁路202.50亿吨公里,增长0.3%;公路266.34亿吨公里,增长11.8%;水运1434.92亿吨公里,增长26.5%;民航1.40亿吨公里,增长10.8%。

各种运输方式完成旅客运输周转量524.21亿人公里,比上年增长9.7%。其中,铁路98.10亿人公里,增长11.6%;公路335.28亿人公里,增长8.2%;水运1.5亿人公里,增长7.6%;民航89.61亿人公里,增长14.1%。

港口完成货物吞吐量2.39亿吨,比上年增长20.5%。集装箱吞吐量588.15万标箱,增长19.4%。

完成邮电业务总量640.93亿元,比上年增长21.0%。其中,邮政业务总量27.93亿元,增长9.1%;电信业务总量613亿元,增长21.6%。电信业完成主营业务收入238.72亿元,增长10.5%;实现利润49.19亿元,增长15.7%。新增固定电话交换机75万门,总容量1941万门;移动交换机容量2297万户,移动分组数据网容量197万户,移动短信中心容量2962万条。新增固定电话用户87万户,年末达到1486万户。新增移动电话用户237万户,年末达到1539万户。年末固定及移动电话用户总数达到3025万户,比上年末增加324万户。全省电话普及率85.58部/百人。数据及多媒体用户771万户,新增173万户,数据及多媒体用户普及率达21.8%。宽带接入端口304万个,比上年底增加46万个。

福建地理位置优越,具有亚热带山区特殊的风景。"奇秀甲东南"的武夷山、"海上花园"古浪屿、"天下第一山"的太姥山,还有清源山风景区、桃园洞-鳞隐石林风景区、金湖风景区、鸳鸯溪风景区等都是著名的旅游圣区。具有"榕城"之誉的福州,风光绮丽,有于山、鼓山、涌泉寺、西湖等景点。另外还有郑成功纪念馆、安平桥等也十分有名。

2006年,入境旅游、商务、探亲等人数229.68万人次,比上年增长16.4%。其中,外国人78.98万人次,增长9.1%;港、澳、台同胞150.70万人次,增长20.5%。在入境旅游者中,过夜人数213.25万人次,增长12.6%。国际旅游外汇收入14.71亿美元,增长12.7%。全年接待国内旅游人数6778.60万人次,增长19.3%;国内旅游总收入693.50亿元,增长20.0%。

更多>>